Tout est parti d’un projet de développement local, d’inspiration collectiviste et autogestionnaire, lancé pour accroître l’autonomie des 320 habitants de Prospérité, dans l’ouest de la Guyane. Avant qu’un autre projet, porté par une multinationale et pensé depuis l’Hexagone, ne vienne bouleverser l’alternative naissante, qui anime un village dont la quasi-totalité des habitants n’ont aucun moyen de transport pour accéder aux services de base, tous situés à Saint-Laurent-du-Maroni, à 15 kilomètres.

Codéveloppée par HDF Energy et le fonds d’investissement Meridiam, sur des terres accordées par l’Etat, la centrale électrique de l’Ouest guyanais (CEOG), doit permettre d’approvisionner 10 000 foyers, grâce à la production électrique de 70 hectares de panneaux solaires, stockée sur site sous forme d’hydrogène.

La résistance a échoué

Très soutenue par les élus locaux et la majorité de la population guyanaise, qui y voit une solution aux fréquentes coupures de courant, elle a été critiquée dès ses débuts par les habitants de Prospérité pour sa proximité avec le village, le potentiel danger du site, classé Seveso bas, la déforestation de 75 hectares ou l’absence de concertation.

Des réunions publiques sans interprète ont par exemple été organisées, alors qu’une grande partie de la population ne maîtrise pas le français. Une résistance, avec occupation du site et sabotages, a été mise en place, mais les recours échouent les uns après les autres.

Le 26 avril, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est lui-même déclaré « préoccupé » par « l’impact » du projet et l’absence du « consentement libre, préalable et éclairé du peuple kali’na ». L’instance, aux avis non contraignants, a exhorté la France à annoncer des mesures d’ici au 26 juin afin de respecter ce consentement.

« Prospérité, tout ça, je veux tirer un trait dessus »

Cette bataille a eu des conséquences délétères pour le rêve d’autonomie de Prospérité, porté par l’association Atopo W+p+. Le projet vit aujourd’hui notamment par la fabrication grâce à des outils communs des cassaves, ces galettes à base de farine de manioc très consommées par les Amérindiens de Guyane, une tâche apprise dès l’enfance et traditionnellement dévolue aux femmes. Elles rejoignent sur les marchés les œufs, les quelques fruits et légumes ou encore les plats à base de gibier et de pêche que mettent en vente, chaque semaine, les habitants du village.

Texte : Enzo Dubesset

Richele Sjabere, sous son carbet, surveille la cuisson d’une galette de manioc : la cassave

Après avoir été broyé, tamisé, séché puis râpé, le manioc est cuit sur une plaque pour donner la cassave

Une habitante récupère la pulpe du manioc fraîchement broyé

Après le broyage, Auguste Sjabere, un des pionniers du village, nettoie méticuleusement la broyeuse

La couleuvre, ou Matapi, permet d’extraire le jus toxique du manioc avant d’en faire de la farine

Figure importante de la lutte contre la CEOG, Melissa désire maintenant tourner le dos à cette période de sur-exposition à laquelle elle n’était pas préparée. Elle s’apprête à quitter le village pour retrouver sa soeur en Hexagone

En fin d’après midi, alors que la température redescend un peu, le village se réveille. C’est le moment de donner le coup d’envoi des matchs quotidiens

Les jeunes des villages voisins profitent des matchs du soir pour venir à Prospérité, rares moments de mélange entre les communautésLes jeunes des villages voisins profitent des matchs du soir pour venir à Prospérité, rares moments de mélange entre les communautés

Prospérité, construire le jour d'après

La lumière perce à travers la forêt, phénomène rare en Guyane. Derrière cette nouvelle lisière c’est le vide, qui fera place un jour à un champ de panneaux photovoltaïques

Terrain des affrontements entre habitants et forces de l’ordre il y a tout juste un an, la surface déboisée impressionne par ses dimensions et l’absence qui parait anormal des sons de la forêt. À termes c’est 75 hectares qui devraient être à ce point défrichés

Terrain des affrontements entre habitants et forces de l’ordre il y a tout juste un an, la surface déboisée impressionne par ses dimensions et l’absence qui parait anormal des sons de la forêt. À termes c’est 75 hectares qui devraient être à ce point défrichés

Situé sur la route de Saint Laurent du Maroni, le lycée Raymond Tarcy est l’une des occasions pour les jeunes de sortir du village. Mais depuis quelques jours le bâtiment en fermé à la suite de faits de violence envers un professeur

Une pépinière fait parti des nombreux projet de l’association Atopo W+P+

Au centre du village, le très beau carbet de passage récemment achevé permet d’accueillir les visiteurs

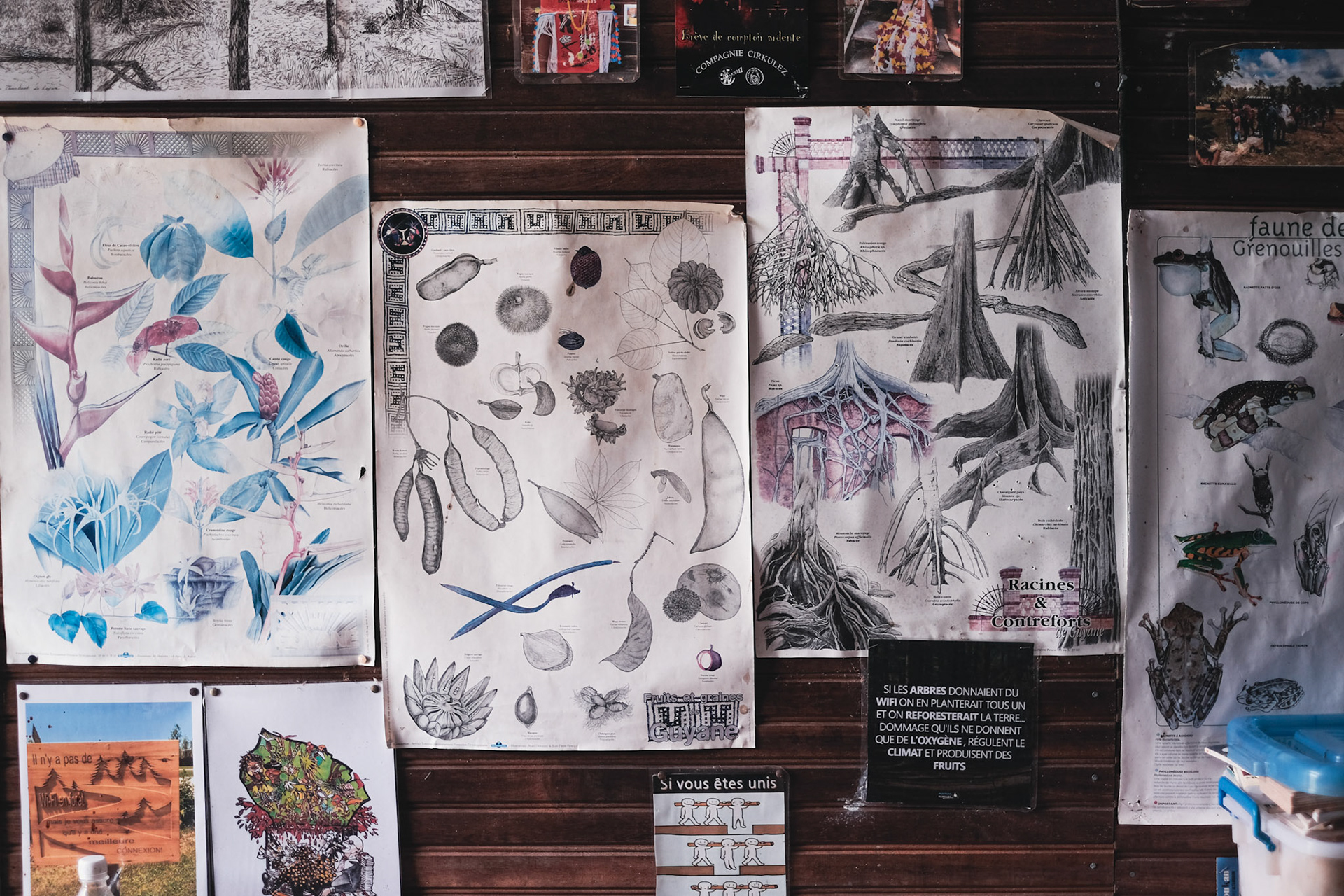

Outre les projets de développement, l’association mise aussi sur la transmission de savoirs collectifs

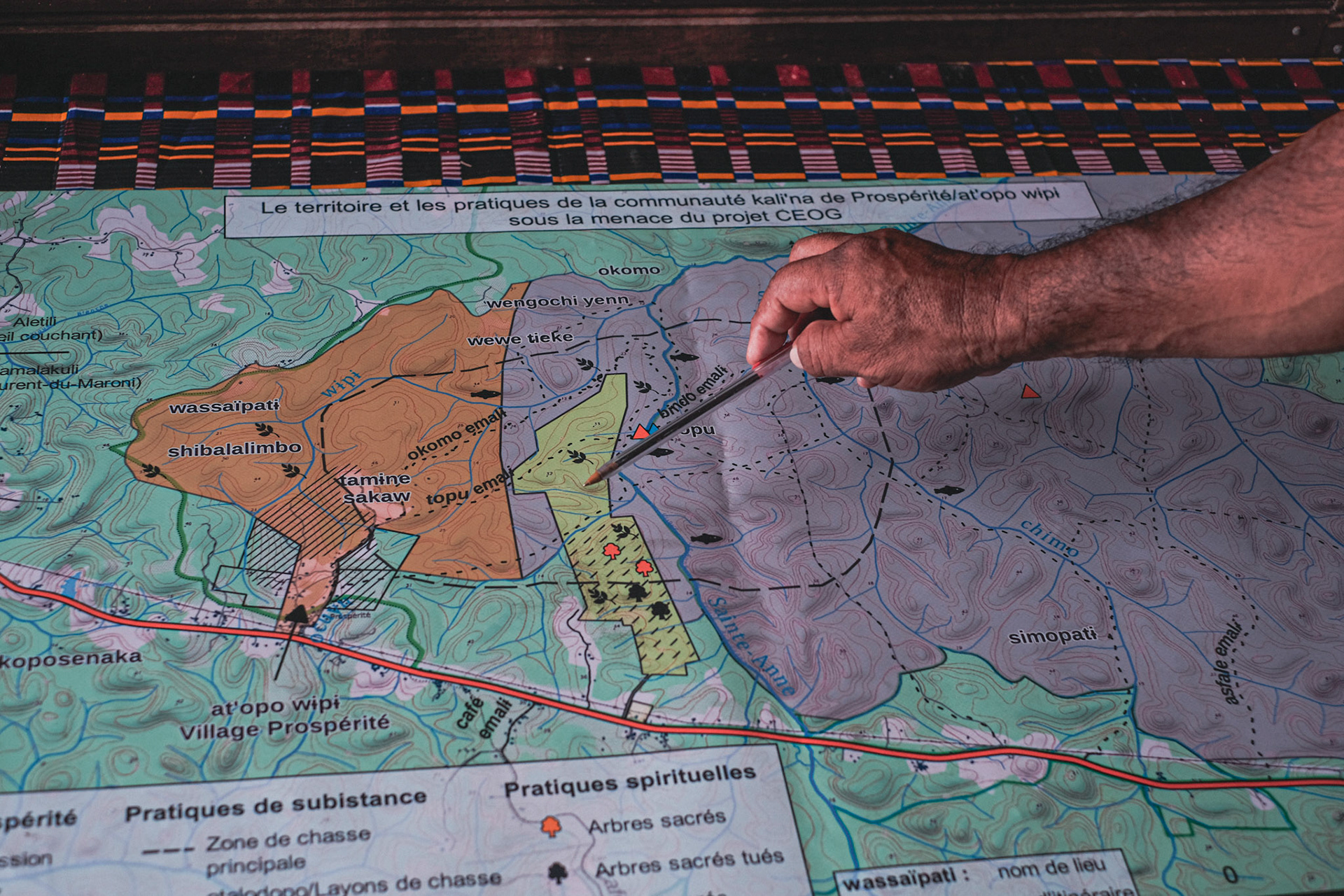

Yopoto Rolland Sjabere, le chef coutumier, désigne sur une carte l’emprise du terrain de la future centrale et le morcellement des zones de chasse qu’elle induit

Carte du territoire réalisée par Lancelot Bansac, la surface déforestée est représentée en vert clair

Sous le carbet associatif, des slogans en solidarité avec les autres luttes sociales et écologiques de Guyane

La couleuvre, ou Matapi, permet d’extraire le jus toxique du manioc avant d’en faire de la farine

En pleine journée le village, magnifiquement fleurit, parait calme et vide. Il se réveillera un peu avant la tombée de la nuit